Si dice – a proposito di Sui Monti Scarpazi – nell’omonima raccolta pubblicata dai fratelli Pedrotti, nel 1973: «In Romania, nel 1917, fra i giovanissimi trentini della classe 1899 arruolati nel reparto dell’esercito austriaco, nacque (sic!) questo triste canto che, riportato in patria da uno dei pochi superstiti, era spesso cantato da una famiglia vicina al nucleo originario da cui nacque il Coro della SAT […]»

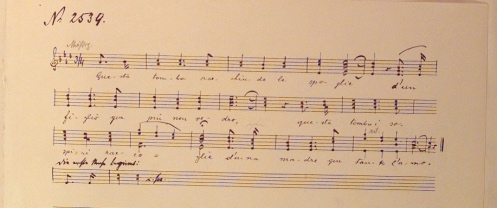

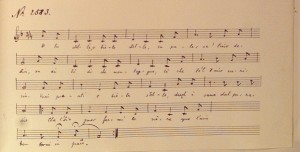

Ma nell’archivio fonografico dell’esercito austro-ungarico, messo insieme da Leo Hajek, ci imbattiamo in questo documento. La Guerra, canzone triestina, raccolta il 3 marzo 1916 a Radkersburg, egregiamente eseguito in guisa polifonica.

Questa tomba racchiude le spoglie

e d’un figlio che più non vedrò;

questa tomba i sospiri raccoglie

d’una madre che tanto l’amò.

Lo allevai tra sospiri ed affanni

il destino poi volle così:

Non appena compiuti vent’anni

ed in guerra innocente morì!

Quando all’alba si apron le porte

al cimitero son prima ad entrar,

dove regna sovrana la morte,

dove il dolore m’invita a pregar.

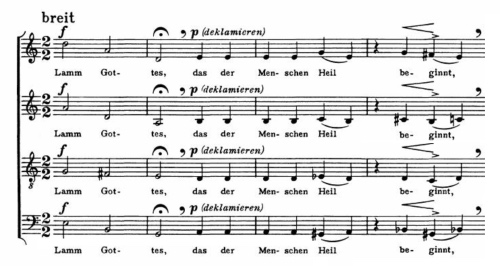

Il contenuto e la melodia sono in sostanza analoghi a Sui Monti Scarpazi, con la differenza che, nel caso del canto triestino, trattasi del lamento di una mamma. La “scandalosa” denuncia antimilitarista contenuta nella strofa «Maledeta la sia questa guera […]» è, invece, sinteticamente racchiusa, nella versione triestina, nella più discreta espressione «ed in guerra innocente morì!»

E’ curioso osservare come un canto comunemente diffuso tra le genti che stavano “dall’altra parte” (da Trento a Trieste), sia divenuto assai popolare “da questa parte”. Ribaltamenti collaterali, causati dall’esito della guerra? Effetto della larga divulgazione del repertorio del Coro della SAT?

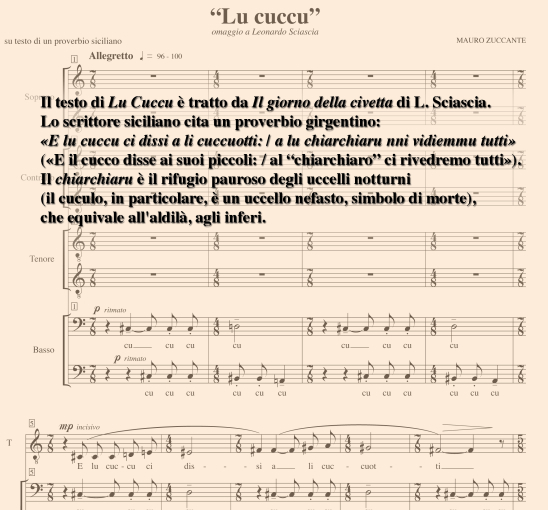

Da quando, nel 2002, ho iniziato a metter mano ai canti alpini – l’idea non fu mia, ma dell’amico Tano Benati che mi “sfidò” a combinare quel tradizionale repertorio “montanaro” con la “classicità” del quartetto d’archi – ho avuto riscontri controversi. Accanto all’apprezzamento da parte di alcuni (pochi), c’è stata l’indifferenza o lo sdegnato rifiuto da parte di altri (tanti). Va da sé, quindi, che non credo di avere mai ricevuto parole di buona considerazione da una sedicente “penna nera”, o appartenente a coro alpino. Pazienza!

Ricordo con piacere, invece, quando al termine di una delle prime esecuzioni del mio arrangiamento di Sui Monti Scarpazi, ho colto le parole, che un anziano spettatore – seduto giusto alle mie spalle – rivolgeva alla sua signora: «Nol sarà ‘l solito “Monti Scarpazi”, ma ‘l pianto de chela viola, in ultimo, ‘l te cava l’anima!» («Non sarà il solito [arrangiamento] di Monti Scarpazi, ma, al termine, il pianto di quella viola, è commovente»). Quell’anonimo spettatore mi ha dato molto conforto.

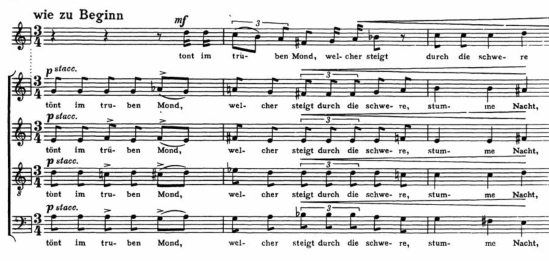

Quando fui sui monti Scarpazi

miserere sentivo cantar

t’ho cercato fra il vento e i crepazi,

ma una croce soltanto ho trovà.

O mio sposo eri andato soldato

per difendere l’imperator,

ma la morte quassù hai trovato

e mai più non potrai ritornar.

Maledeta la sia questa guera

che mi ha dato sì tanto dolor,

il tuo sangue hai donato a la tera,

hai distrutto la tua gioventù.

Io vorei scavarmi una fossa

sepelirmi vorei da me

per poter colocar le mie ossa

solo un palmo distante da te.